CPU

/

CPU

/ 形状

/

形状

/ メモリ

/

メモリ

/ 拡張バス

/

拡張バス

/ オンボードI/O

/

オンボードI/O

/ BIOS(Basic Input/Output System)

BIOS(Basic Input/Output System)

CPU

/

CPU

/ 形状

/

形状

/ メモリ

/

メモリ

/ 拡張バス

/

拡張バス

/ オンボードI/O

/

オンボードI/O

/ BIOS(Basic Input/Output System)

BIOS(Basic Input/Output System)

CPU

CPUマザーボード選びの最初の岐路は、おそらく「CPUの選択」ということになるでしょう。現在販売されているIntelから発売されているCPUには、おなじみのPentium、Pentium Pro、そして最近リリースされたばかりのMMX Pentium(P55Cといわれていたもの)の3タイプがあります。また、互換CPUとしてCyrixやAMDから発売されているものもあります。MMX Pentiumは、これまでのPentiumにマルチメディア関連の処理に有効な命令セットを加えた強化版で、使用するCPUソケット(Socket 7)も同じですし、ハードウェア的にもこれまでの周辺チップや回路設計でそのまま使える、ハードウェア互換の製品です。実際、現行のマザーボードの多くがそのまま、あるいは若干の手直しで、順次対応を表明しています。一方のPentium Proは、とくに32bit処理における高速化が図られたPentiumの強化版です。ただしこちらは、CPUの形状やピン配列も違いますし(320ピンのSocket 7に対し、Socket 8という387ピンのCPUソケットを使用)、周辺チップや回路の設計などもまったく違うものを要求します。どちらでもx86命令で作られたソフトウェアを実行することができますが、ハードウェア上の構成は、別系列なのです。ですから、Pentiumと同系列のAMDやCyrixの互換チップはサポートしていても、Pentium Proを兼用できるPentiumマザーボードというのは存在しません(例外としてCPUボードを交換して双方に対応しているマザーボードはあります)。ノーマルにPentiumで行くのか、Pentium Pro系で行くのか、これがマザーボード選びの最初にして最大の分かれ道でしょう。

・Pentium

・Cyrix

Pentium ProとMMX Pentiumは、それぞれ強化点が異なりますので、用途や使用するソフト(アプリケーションの種類や最適化されたものがどれだけあるかにもよります)によって、享受できるパフォーマンスの印象は変わってきます。しかし潜在的な総合力としては、同クロックであれば、Pentium<MMX Pentium<Penitum Proと位置づけられています(リリース予定のコードネーム「Klamath」が、Pentium Pro系列の最初のMMX対応版となります)。CPU単体の価格もだいたいこの並び順ですが、普及版のPentiumマザーボードが2万円前後からであるのに対し、Pro用はスタートラインが1万円以上アップするというように、マザーボードの価格も上乗せされることを考慮する必要があります。Natomaの名で知られるチップセット「440FX」のおかげで、Pentium Pro用のマザーボードもずいぶん低価格化が進みましたが、メインストリームであるPentium用(ちなみにチップセットはおもに430VXや430HX……いわゆるTritonⅡが占めている)と比べると、どうしても割高になってしまいます。一方、ひたすら高いパフォーマンスを追求したいというのであれば、Pentium Proにはマルチプロセッサ版という強力な選択肢があることを忘れてはいけません。マルチプロセッサは、なにもPentium Proだけの特権というわけではありませんが(440FXと同様に430HXでもデュアル構成が可能)、対応製品の数は圧倒的にPentium Pro用が多いのが現状です。ただし、とくにシステムやアプリケーションが意識しなくても、Pentium ProやMMX Pentiumの性能が、同クラスのPentiumを上回るのに対し(MMX Pentiumは、単に拡張命令を付加しただけでなく全体のパフォーマンスも向上している)、マルチプロセッサの場合は、システムがそれを積極的に利用しないと、ただ差さっているだけの存在になってしまいます。したがってこの場合には、たとえばWindows NTのような(Workstation版でデュアルに対応)、マルチプロセッサ対応のOSを使うことが前提となります。

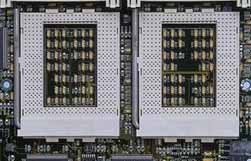

・Pentium用のSocket 7

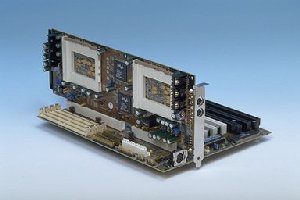

・Pentium Pro用のSocket 8(デュアル)

形状

形状CPUの次にくる選択は、マザーボードの形状でしょう。現在、互換機で使われているマザーボードには、おもにふたつのタイプがあります。

ひとつは、オリジナルのPC/ATのスタイルをそのまま受け継いでkきたタイプで、一般に「Baby-AT」と呼ばれています。大きさは、ちょうどDOS/V POWER REPORTの本誌くらいで、本誌の縦方向(長辺)が、マシン本体の奥行き方向に収まる感じになります。「Baby」という冠がついていることでも分かると思いますが、これは、PC/ATのオリジナルのマザーボード(フルサイズと呼ばれています)と比べると、かなりコンパクトな設計になっています。具体的には、Baby-ATのマザーボードでは、横方向(短辺)がちょうどキーボードコネクタ(市販の汎用マザーボードでは、通常ATスタイルのキーボードコネクタ<直径1cmほどの5ピンのDIN>が実装されている)のところで終わる形になっていますが、フルサイズのマザーボードではこの先にもさらに十数cmほど基板が続き、ケースの奥行きもめいっぱい使う巨大な基板でした。拡張スロットとキーボードコネクタの位置は、PC/AT以降、伝統的に受け継がれていますので、Baby-ATはこれに影響のない2辺を切り詰めた形というわけです。ねじ穴や電源なども旧来からのものなので、汎用的なマザーボードを使っている機種であれば、Baby-ATは容易にこれをリプレースできます。ただし、パーツの実装位置の関係で、ドライブベイや拡張カードが干渉する場合があるので注意は必要です。

マザーボードのもうひとつの形状は、Intelが提唱したATXと呼ばれているタイプです。少し前までは、Baby-ATに交ざって、このタイプがチラホラ並んでいる状況でしたが、最近ではすっかり立場が逆転してしまったようで、店頭では、両モデルを用意しているものから、ATXのみという製品もあります。これまでの蓄えがあるので、Baby-ATもまだまだ品数は豊富ですが、ATXの新製品がぞくぞくと登場しています。価格的には、ATXのほうが若干高めですが、同一仕様の製品で比べた場合には、その差は千円とか2千円程度です。

・Baby-AT型マザーボード(左)とATXマザーボード(右)

ATX仕様のマザーボードは、サイズ的にはBaby-ATと同じですが、これを90度回転させた形……すなわち、奥行き方向に短辺がくるように横長に収納します。キーボードコネクタのところでいったんちょん切ってしまった基板が、昔ながらのフルサイズのところまで延びたことになるわけです。そしてこの延長した場所を使って、マウスやシリアル、パラレルなどの各種I/Oコネクタを、通常は1列、製品によっては上下2段に配置します(キーボードコネクタと同様、これらはマザーボードの基板上に実装されます)。標準I/Oとしてすっかり定着したものの、具体的な実装方法に関してはまったく標準化されていなかった各種I/O。これらの居場所が決まったという点が、やはりATXの最大の特徴といえるでしょう。ただし、基本的にはここに配置するということが決められているだけであり、実装するコネクタの種類やその並び順、位置などが厳密に規定されているわけではありません。

・ATXのコネクタ

汎用のATXケースの場合には、この部分全体が四角くくりぬかれていて、使用するマザーボードに合った、コネクタ用の丸や四角い穴があいたパネルを装着するスタイルになっています。したがって購入時には、単にATX用のケースを購入するだけではなく、使用するマザーボードに合ったパネルが用意されているかどうかも確認しておく必要があります。このへんは、マザーボードと同じショップで購入すれば間違いないでしょう(最悪の場合でも全体がスッポリ空いたまま使用するだけのことですが、ケース内の空調が悪くなるので、合ったパネルを極力用意したほうがいいでしょう)。

・ATX用ケースの背面

・ATX用パネル

ATXでは、マザーボードとケースのほかに、ATX用の電源も規定されており、従来のAT用(実際には大半がPS/2スタイルですが)とは異なるコネクタを使用します。具合的には、AT用が6ピン1対のコネクタであるのに対し、ATX用は20ピンのコネクタ1本にまとめられており、これまでの6Vと12Vのラインに加え、3Vのラインと電源制御用のケーブルが追加されています(マザーボードによっては、両タイプの電源に対応しているものや、ATX仕様でAT電源を要求するものもあるので注意してください)。また、仕様上はこの電源が外気を取り込んで、CPU側に送風する働きもになっています。実際の製品では例外もありますが、仕様上は、拡張バスの並びに、SIMMソケット、CPUソケットと配置するようになっているので、CPUソケットが電源のすぐ横にくるようになっているわけです。また、このように配置することによって、Baby-ATにありがちな、フルサイズの拡張カードとパーツの干渉も改善されています。このように、一見いいことずくめのATXですが、これらもろもろの代償として、従来の標準的なマザーボードのリプレース用としては、選択できなくなってしまいました。

汎用マザーボードの主役は、いまあげたBaby-ATとATXのふたつですが、このほかに、LPXとNLXというものもあります。これらはともに、ベンダー製のマシンにあるコンパクトな製品をターゲットとしたもので、マザーボードにAdd-inカードを立て(ライザカードと呼んでいます)、そこに拡張スロットを配置するスタイルを取ります。すなわち、マザーボードに対して拡張カードを水平に差す形になるわけです。両者の大きな違いは、NLXが最近策定された規格であり(ATX同様Intelが提唱したもので、そろそろ対応製品が出はじめるのではないかといわれています)、さまざまな拡張性を備えている点でしょう。これには、グラフィックスカードの新しいインターフェース規格であるAGPポートのサポートも含まれます。

・ライザカード型

メモリ

メモリマザーボードに装填するメモリには、システムやアプリケーションが実際にプログラムやデータを格納するために使用するメインメモリと、CPU-メモリ間のデータ転送を効率よく高速に行なうために使用するキャッシュメモリとがあります。

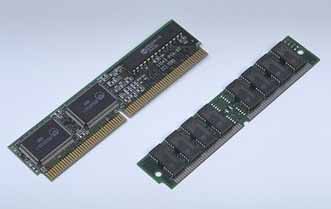

・キャッシュメモリ(左)とメインメモリ(右)

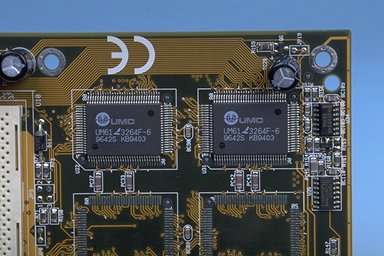

ソフトウェアなどの必要システムの欄にある「必要メモリ16MB」という場合のメモリは、いうまでもなく前者のメモリを指します。ほとんどの場合、SIMM(Single In-line Memory Module)と呼ばれる1枚の小さな基板に、ワンセットのメモリチップが取りつけられたメモリモジュールを使用し、マザーボードには、そのためのソケットが用意されています。このソケットは、通常72ピンのタイプが使われていますが、古いマザーボードをリプレースする場合などは、旧マザーボード側に30ピンのものがついていたりします。この場合は当然、流用することはできません。また、72ピンタイプであっても新しいマザーボードが要求するアクセススピードに満たない場合には、流用するのをあきらめたほうが賢明です。マザーボードの要求に関してはマニュアルで、既存のSIMMのアクセススピードに関しては、メモリチップの印刷(型番の末尾が6なら60ナノ、7なら70ナノ)でチェックしてください。

メモリチップそのものの種類にも、いくつかのタイプがあり、マザーボードによって対応状況は異なります。が、一般に販売されているSIMMは、FPM DRAM(First Page Mode DRAM)か、EDO DRAM(Extended Data Out DRAM)であり、マザーボードのほうも、たいていどちらでも使えるようになっています。First Page DRAMは、以前から使われていた標準的なタイプで、一般にSIMMと呼んでいたのは、暗黙のうちのこのタイプを指していました。その後、より高速なメモリとしてEDO DRAMが登場。当初は入手しづらく高価な選択肢となっていましたが、EDOが普通となった現在では価格差もなくなり、ショップによっては逆転しているところもあります。

この72ピンのSIMMは、Pentiumのメモリバスが64bitであるのに対して、32bitしか持っていません。このため、一般には2枚1組みで増設するスタイルを取っています。マザーボードに用意されているソケットは、4本というのが圧倒的であり、流通しているSIMMが16MBと32MBがメインであることから、16MB×2枚を1セット、または32MB×2枚を1セットとし、セット単位で組み合わせて使用することになるでしょう。このオーソドックスなSIMMソケットに対し、最近では168ピンのDIMM(Dual In-line Memory Module)ソケットを実装しているマザーボードも登場しはじめています。Dual In-lineの名のとおり、基板の裏表が別の接点になっていますので、72ピンのSIMMよりもわずかに横幅を広くしただけで168ピン分が収納でき、64bitのメモリバスを確保。1枚単位の増設が可能となっています。ただし、いまのところはSIMMソケットにプラスする形で、DIMMソケットも用意したというケースが多く、DIMMそのものの流通や価格にもまだ難があります。主流は依然として72ピンのSIMMなのです。

・72ピンSIMM

マザーボードのもうひとつのメモリであるキャッシュは、ソフトウェアの必要システム欄にも登場しませんし、「増設しました」というノリからも縁遠い存在です。が、システムの中では非常に重要な役割をになっています。CPUが要求どおりのスピードでメモリにアクセスするためには、メモリは動作クロックに対応するだけのアクセススピードを要求されます。これは、たとえば200MHzなら5ナノ秒ということであり、一般的なSIMMのアクセススピードとは桁違いのものであることが分かります。これに対応し得るメモリでシステムを構成することは、現時点ではとんでもないコストアップにつながるため、少量の高速なメモリを使ってバッファリングを行ない、遅いメモリに対するアクセス回数を減らすという方法が取られています。たとえていうなら、「フロッピーディスクをまとめ買いしておけば、新しく使うたびにショップへ足を運ぶ必要がないので大幅な時間の節約になる」といった感じです。ですから、なければないでなんとでもなりますが、パフォーマンスはがっくり落ちてしまいます。

PentiumファミリーのCPUは、ノーマル版で16KB(データ8KB/コード8KB)、MMX Pentiumで32KB(16KB/16KB)のキャッシュを内蔵しており、これを1次キャッシュと呼んでいます。さらに、大半のマザーボードが、128KB~512KB程度の高速なメモリをマザーボード上に用意し、1次キャッシュをさらに補佐して性能差を吸収することに努めています。こちらは2次キャッシュと呼ばれ、最近ではもっぱらPB-SRAM(Pipelined Burst SRAM)という高速なチップが使われています。これは、マザーボード上に実装されている場合もありますし、SIMMと同じように、モジュールをソケットに取りつけるスタイル(COAST:Cache On A STickと呼ばれています)のものもあります(ベンダーごとに仕様が異なるので、マザーボードに合ったものを購入するのが原則です)。もっとも現在は、このメモリチップも安くなったので、ソケットタイプであっても、最初から取りつけられているケースが多いかもしれません。ですから、通常はほとんど存在を気にすることがないのです。ちなみにPentium Proの場合には、この2次キャッシュもCPU本体に組み込まれており、256KBのモデルと512KBの製品が用意されています(価格的にも入手しやすさにおいても256KB版になるでしょうが)。

・COASTタイプのキャッシュ

かくして、いよいよ縁の下に埋没していくばかりのキャッシュですが、SIMM価格の暴落とともに、これまでにない大量のメモリが搭載されるようになると、少なからず意識しなくてはいけないこともあります。一定量以上のメモリを搭載すると、キャッシュ状態を管理するためのメモリ(タグRAMと呼んでいます)が足りなくなってしまい、キャッシュされないというケースがあります。「Windows環境では、メモリは積めば積むほどシステムがサクサク動くようになる」というのは、それはそれで正しいのですが、キャッシングされないがゆえのパフォーマンスの低下も実際にはあるのです。この場合には、タグ用のチップの追加、交換、あるいはモジュールごと差し換えるといった作業が必要になりますので、あらかじめマニュアルで確認しておいてください(最初から十分なメモリが搭載されていればなにも問題ありません)。

拡張バス

拡張バスPC/ATはおろか、その前身であるIBM PCやPC/XT時代から、いまもなお受け継がれている遺産(?)のひとつが、ISA(Industry Standard Architecture)バス、またはATバスの名で親しまれている互換機の拡張バスです。マザーボード上では、黒くて長いほうのスロットがこれで、差し込み口をよくみると長い口と短い口がひと組みになっているのが分かります。この長いほうが最初からある8bitのバスで、短いほうは、16bit用に拡張するために、PC/AT時代になって追加された部分です。以来、IBMのMCA(Micro Channel Architecture)や互換機陣営のEISA(Extended Industry Standard Architecture)のようなハイエンドな32bitのバスも登場しましたが、庶民の互換機は、一貫してこの16bitのバスを使い続けてきました。Windows 3.x以降は、おもにグラフィックスカードの高速化を図るために、ISAバスにさらに16bit分のコネクタを追加し、なおかつCPUのバスに直結するという荒業を使ったVL-Bus(VESA Local-Bus)が登場。一時、市場をにぎわせた時期もありましたが、バスの32bit化は、最終的にはもうひとつの白いほうのコネクタである、PCI(Peripheral Component Interconnect)バスに落ち着いています。一般的なマザーボードは、ISAにPCIを加えた構成になっており(内部的にはPCIにISAが加わっている)、それぞれ3、4本のスロットを用意。うち、隣り合わせのひと組みは、PCIかISAのどちらか一方が差せる共有スロットというスタイルです。数の上では、PCI×3、ISA×2、共有×1というのがもっとも多いのではないでしょうか。

・MCA Bus

PCIバスは、もともとはIntelが提唱したアーキテクチャで(現在はPCI Special Interest Groupが管理)、現在使われているのは、そのバージョン2がベースになっています。ISAバスに対する最大のアドバンテージは、やはりその高速性で、ISAが16bitのデータバスと20bitのアドレスバス(このためバス上から参照できるメモリは16MBに限定される)、8MHzのバスクロックであるのに対し、PCIは完全な32bitのバス(規格には64bitのデータバスも規定されています)、33MHzのバスクロックで、トータルのバンド幅が大幅にアップしています。また、プラグ&プレイに欠かせないオートコンフィギュレーション機能も備えていますし、システムアーキテクチャに依存しない設計であるため、MacintoshやNECの98シリーズでも採用されています。拡張カード側もこの特性を活かして、PCとMac、PCと98というように、双方のプラットフォームをサポートする製品がいくつかリリースされています。

このように、ISAに対して大きなアドバンテージを持つPCIですが、ISA互換だったEISAやVL-Busと違って、PCIバスは、ISAカードが直接差せる仕様にはなっていません。いくら高性能高機能とはいえ、このような事情があるために、いまもなお混在というスタイルが続いているわけです。拡張カード側のサポートも、私たちが利用する機会の多いものとしては、グラフィクスカードやSCSIアダプタなどの高速性を要求するものに関してはPCI化が進んでいるものの、サウンドカードをはじめとする一般向けのマルチメディア関連のカードや、モデムやISDNなどの通信カードは、いまだにISAが主流です(ネットワークカードに関しては、100Mbps対応版はPCIですが、従来からの10Mbps専用に関してはISAが圧倒的です)。こんな状況ですから、ユーザーによっては、ISAが何本使えるかがキーポイントになるかもしれません。

オンボードI/O

オンボードI/OPCは、フレキシブルな拡張性を前面に押し出したスタイルでスタートしました。マザーボードに実装されるI/Oは、キーボードコネクタくらいしかなく、ほかはすべて、拡張カードという形で本体に組み込むスタイルになっていたのです。大手ベンダーの製品を除けば、互換機市場ではつい最近までこのスタイルが続いており、キーボード以外には、マザーボード上にはなにもコネクタがないというのが普通でした。シリアルとパラレルをまとめたI/Oカードと、フロッピーディスクとIDEがまとめられたディスクインターフェースカード。あるいは、これらがすべて1枚にまとめられたマルチI/Oカードといった拡張カードが、手作りマシンの組み立てには、必須のアイテムだったのです。が、数年前からこのスタイルはバタバタと崩れはじめ、現在では、キーボード、PS/2マウス(キーボードインターフェースと綿密な関係があるため、拡張カード全盛時の互換機には存在しなかったI/Oです)、ふたつのシリアル(FIFOバッファを持った16550相当のもの)、パラレル(高速な双方向インターフェースであるECP/EPP対応版)、フロッピーディスクインターフェース、ふたつのハードディスクインターフェース(もちろんEnhanced IDE)といった一連のI/O類がすべて、マザーボード上に実装されるのがあたりまえになっています。このへんも、すっかりさま変わりしてしまった互換機ですが、結局は、必要なものは最初からつけてしまったほうが、最終的なコスト削減につながるというところに落ち着いたのでしょう。

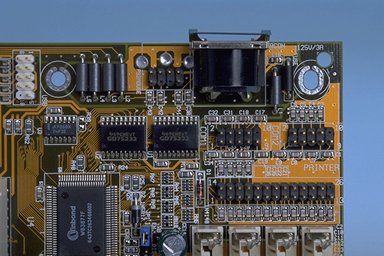

・AT型のコネクタの集中している部分

この中で、キーボード、マウス、シリアル、パラレルに関しては、外部に引き出す必要があります。ATXマザーボードの場合には、前述のようにコネクタ類がそのままマザーボード上に固定されますが、Baby-ATの場合には、キーボードコネクタの位置しか規定はありません。そこで、たいていはIDEやフロッピーディスクのコネクタをそのまま小さくしたような、2列のコネクタをマザーボード上に実装し、ここに、先に9ピンや25ピンのDSubコネクタがついたフラットケーブルを差して引き出します。I/Oカード時代にも、スロットのバックパネルに並び切らない分は、同じスタイルで配線していましたので、古いケースでも、これらコネクタを取りつける穴がちゃんと用意されています。ところがPS/2マウスに関しては、オンボード化以降に初めて登場したもので、コネクタそのものは規格品ですが、ケースに取りつける一般的な方法がなかったことなどから、取りつけ用の穴はとくに用意されていません。そこで、一般には、PS/2スタイルのミニDINコネクタを拡張スロットのバックパネルに取りつけたものを用意し(オプション扱いの場合もありますし、マザーボード側のコネクタが実装されているだけで、ケーブルはまったく用意されていない製品もあります)、これを使って引き出すやり方が取られています。なお、このケーブルを含めたこれらI/Oの、マザーボード側のコネクタに関しては、フロッピーディスクやハードディスクのそれと違って規格化されたものではありません。したがって、そのマザーボードに合ったケーブルが必要になります。通常これらは、マザーボードに添付されており、共通パーツであるフロッピーディスクやハードディスクのケーブルに関しては、別売というパターンが多いようです。

・付属のケーブル類

これらI/O一式がマザーボードに実装されるようになりましたので、ミニマムの構成では、拡張スロットはグラフィックスカードを1枚差すだけですみます(ビデオチップも実装している、あるいは供給先に応じて実装できるようにパターン配線を切ってある製品もありますが、市販されているマザーボードではほとんど見かけません)。が、これは単にスロット上からマザーボード上に場所を移しただけにすぎないので、IRQなどのリソースはしっかりキープされています。マザーボードが、不要なI/Oを切り離せない仕様になっていたりすると、その後の拡張に対するハンディとなる可能性がありますので、リソース貧乏に陥りやすい拡張好きの方は、このへんも事前にチェックしておいたほうがよいでしょう。

マザーボードについているそのほかのI/Oとしては、サウンド機能、SCSI、IrDA、USBなどが挙げられます。サウンド機能とオンボードSCSIは、製品バリエーションのひとつとして、一部のマザーボードに搭載モデルが用意されているパターンで、標準I/Oと同様、カードで拡張するのに比べると初期投資はかなり抑えられます(ただし、マザーボードを交換する際には、これらのI/Oもいっしょに考えなければならないというデメリットもある)。サウンド機能は、SoundBlasterでおなじみのCreative Media社のOEMチップVIBRAを使ったもので、SoundBlaster 16相当(Wave Tableシンセタイプではない)、オンボードSCSIのほうは、Adaptec社のチップを搭載したものが多く、現行の主力製品であるUltra Wide SCSI対応の2940UW相当だったりします。また、一部の製品では、RAIDバスも備えており、別売りのカードを装着することによって、比較的安価にディスクアレイが組めるようになっています(RAID:Redundant Arrays of Inexpensive Disk-複数のハードディスクを使って、ディスクの大容量化や高速化、耐障害性などを高める技術の総称)。

・SCSIや機能をオンボードで搭載しているタイプ

残りのふたつは、IrDA(Infrared Data Association)が赤外線を使用した双方向通信用のインターフェース(ノートPCや携帯端末が、このポートをよく備えている)、USB(Universal Serial Bus)は、現行のキーボードやマウスといった比較的低速な機器をまとめて接続するためのシリアルインターフェースで、これらはともに、レディ状態になっているケースが多いようです。すなわち、「すでに実装されているが、なんらかのオプションを加えて初めて利用できるようになる」という状態です。とくにUSBに関しては、デバイスそのものがこれから出てくるところですので、いまのところは、しかる後に使えるだろう……ぐらいのニュアンスで受け取っておいてください。

・PS/2ポートやIrDAポートを引き出すためのキット

BIOS(Basic Input/Output System)

BIOS(Basic Input/Output System)マザーボードのおもな構成要素について解説してきましたが、最後に、1枚のマザーボードとして構成されたこれらパーツ類に息吹を与え、コンピュータとして動作させるための基本的な機能を提供するソフトウェア「BIOS」について触れておきましょう。「Basic Input/Output System」という名前がついているように、その中心となるのは、入出力を制御するためのプログラム集ですが、BIOSで総称されるこのプログラム群の中には、このほかにもシステムを起動するためのプログラムや、システムの諸設定を行なうためのプログラムなども含まれています。また、システム構成やそれにかかわる動作上の各種パラメータは、バッテリーでバックアップされたメモリに保存され、電源を切っても設定内容が失われないようになっています。ちなみにこのシステム情報を記録するためのメモリのことをCMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor-本来は半導体の種類を指す名称)といい、特定のキーの組み合わせや、起動時に特定のキーを押すことによって、システム設定を行なうプログラム(BIOSセットアップとか、CMOSセットアップといわれる)が呼び出せるようになっています。

市販されているマザーボードのBIOSは、通常、AMI(American Megatrends, Inc.)、Award(Award Software International, Inc.)、MR BIOS(Microid Research, Inc.)、Phoenix(Phoenix Technologies, Ltd.)などのOEM品を、各社が自社のマザーボードに合わせてカスタマイズし、マザーボード上のROMに収めます。最近は、このROMにEEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM-フラッシュメモリ)という書き換えられるタイプのROMを使用し、新しいデバイスへの対応や不具合の訂正などにあとからでも対処できるようにしており、主要なベンダー(BIOSベンダーではなくマザーボードベンダー)やリセラーでは、インターネットなどを利用して最新のBIOSを配布しています(POWER CD-ROMにもいくつかのマザーボードのBIOSが収録されています)。このへんのサポート状況も、マザーボード選びの際には、大きなポイントになるかもしれません。ただし注意しなければいけないのは、一般にBIOSのアップデートは、ユーザー自信のリスクで行なうという点です。プログラムを新しくすることによって、今度は別の不具合が生ずることもありますし、アップデートそのものに失敗して、システムが二度と起動しなくなってしまうこともあります。マザーボードによっては、ベンダーやリセラーのサポートが受けられるものもありますが、ROMやマザーボードの交換ということになれば、それなりの時間がかかります。ですから、とくにこれといった問題がないのであれば、新しいBIOSに入れ換える必要はありません。

BIOSのアップデートは、専用のユーティリティを使うタイプと、BIOSの中に入っているアップデート用のプログラムを呼び出すタイプがあります。また、不用意なフラッシュを防止するために、マザーボード上にEEPROMの書き込み禁止用のジャンパやスイッチがついているものもあります。このへんの具体的なアップデート方法に関しては、マザーボードのマニュアルなどで確認の上、その指示に従ってください。